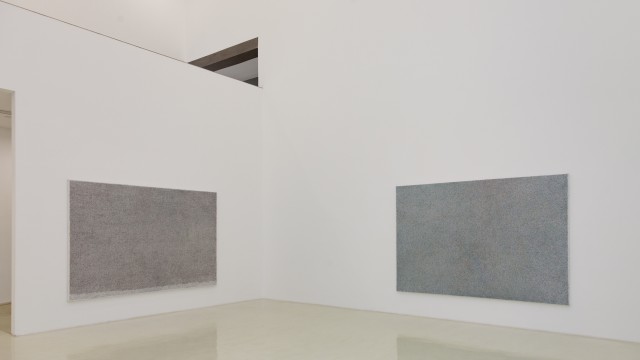

当我们看到陈坤的作品时,也许会联想到一种近似于农夫在田地里耕作的辛劳,更确切地说,他用一种苦行僧般的方式在画布上进行耕作。他取消了线条对物质实体的轮廓线勾勒,在色调、视觉心理、光学以及视觉认知之间找到一种平衡关系,画面中的可视之物通过缠绕盘结的丝状细线暗示出来,这使得他的作品往往像是视觉技术实验的结果。这些形并没有脱离现实物质,观者仍然能意会出一种情节性的叙事,尽管这种叙事是无头无尾、朦胧而混沌的,像一个梦呓者之语。

如果我们把陈坤放置到1990年代中国当代艺术的背景下进行讨论,他是一个值得讨论的艺术家典型。通过他的绘画,我们可以打开一扇门,梳理出那一段艺术的思想史轨迹。陈坤出生于1961年,1983年进入四川美术学院读大学。1980年代是一个充满精神理想的年代,那时大多数从事艺术的创作者物质上依然清贫,但是他们那一批年轻人面对社会现实是主动的,内心真诚地热爱艺术,渴望青春燃烧的激情,同时有一种勇往直前的大无畏精神和责任道义的担当。恰如顾城在《一代人》中所言:“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明。”他们强调对个人自我价值的重新确认,对人的自由心灵有强烈的诉求。1980年代末的政治风波和1990年代初的经济改革,无形中影响着艺术家及其创作的心态变化,一些艺术家很快搭上了社会反映论与历史决定论的快车,迅速在国际艺术界登台亮相,成为历史背景理解的注脚。而社会学叙事的方式并没有引起陈坤太多的兴趣和热情,毕业后,他去深圳边工作边创作。2006年他从深圳来到北京,成为一名自由艺术家,将工作室安在索家村。有很多像他这样的艺术家,在青年时期充满艺术理想,但因为各种原因转行做了其它的事情,当他们重新回到画架前,其实内心有一种失语的惶惑和焦虑。也许,像陈坤这样深居简出的艺术家其实是一种对残酷现实柔软的丝绒抵抗,小心翼翼地呵护着八十年代的理想主义情怀。 在批评话语的建构中,往往对九十年代的中国当代艺术侧重于对文化身份的思考,关注如何在国际化中出场。而对于执著于个人内心的艺术家来说,他们在宏大叙事的主题中显得无所适从,崇尚细节,崇尚对个人的微观关注,在碎片中串联起个人历史。所以我们看到,在陈坤画中的形体既像是要从一片盘结纠缠的丝线堆里逃遁,又像是在一片窒息的雾气中挣脱出来显形。看他早期的作品,令我们感动的其实恰好是那一代人的心境,一种无所适从的孤独感和精神困境。 他作品的魅力来自他那种自我修业,画面上留下的踪迹是肉身与世俗对峙的结果,他通过缠绕的模糊来让人生变得清晰。在一切本该干脆利落地采用坚硬直线的地方,他一律采用弯曲缠绕的细丝,这暗示了某种思维特性,但是他愿意用一种笨拙而诚恳的方式绕着弯去慢慢打磨出思维的形状,很多人在这种漫长的过程中自动放弃了,他却仍然顽固地拽着那条线继续前行。

陈坤近几年开始尝试用毛笔代替油画笔和铅笔。以前他写过毛笔字,中锋用笔可以收放自如。受中国传统文人画的影响,“言有尽而意无穷”讲分寸和收敛。表现在画面上就是含蓄、温润,使其有很多可能性。他将这些东西浓缩在笔端,通过线条的在画布上的痕迹蓄力,积微成量,让之前画面中坚硬的东西,变得温润起来。幸运的是,他找到了自我激活的方式,在看似不经意的细线中积聚力量。他弃置了再现自然的绘画观念,将绘画当做一种接近于僧人抄写经书式的修行过程,当绘画变成一个持续性的动作,变成一种僧侣式的修为,上面游走的线条接近于书写,类似于气韵生动的骨法用笔。于是,那些线所揉搓出的褶皱,那些暧昧不清、朦胧混沌的地方,平静安详就这样深深吸引了观者的目光。他的线像是神经末梢纤维一样,靠色调的轻和重、疏与密来达到视错觉上的空间感。

陈坤的作品打动我们的地方不是在于他的画面的力量,相反是他的平淡和坚持,他每天枯坐在画室里像一个禅修者那样通过专注的动作,将内心的坚持一层一层析出结晶。他让我们看到的不是描绘的结果,而是如何去描绘。