1

之前,面对被归类为抽象绘画的作品时,我总能感知到内心正在尝试着掩饰和隐瞒的抵触。因为对这种抵触的自觉和自察,我也会萌生出自知的失语和失措。在我,这会是总想着要去回避的不适。有意味的是,这种不适的得以消散是不期而至的。

不适开始消散的那一刻,我看到的是恩里科·巴赫基于伦勃朗《杜普教授的解剖学课》而创作的《RDARMX》的图像,脑中闪回的则是约翰·伯格在《观看之道》的节目中将维纳斯头像从波提切利的《维纳斯和马尔斯》复制品中选割下来的方框,还有方框头像取出之后露出了方形蓝色墙面的那一幕。

约翰·伯格的重点是在讲述维纳斯的复制是如何得以游离在原作画境之外为现时的我们所见。而在我的视觉经验中,这一幕最醒目的其实是那个他余留在荧屏里,具有了空间深度感的矩形选框——空出来的画布和蓝色墙面形成的深度空间才是当时更真切的目光吸引,无关爱神和战神,还有天使,画面余下的都成为了这一个矩形选框空间的陪衬和配角。它们只是在凸显和提示着被框选了的抽象空间的存在。

正如巴赫所说:“我对绘画的客观记录和叙事性不感兴趣。我感兴趣的是光、影、空间、色彩和构图。正是对绘画主题的抗拒和我的兴趣所在,非具象的抽象再现才成为我的最优选。我的绘画远离自然和自然形式。它是人为人造的形和色共同构筑的一个光怪陆离的世界。”

恩里科·巴赫的《RDARMX》给我的提醒,也是我之前隐约已经萌生却未必自明的自我提示:作为画者的看见,和视觉文化研究批评者的观看方式,显然有预设提问方式的不同。他在伦勃朗的画作里看到的不是绘画功能的视角。他在意的、切身关乎己心地看见的是绘画创作实践中的问题——在他以大写字母的标题客观编码来描述的画作里,我得以摒弃了社会文化境遇里塑造出的观看,得到了画者直见无碍的光、影、空间、色彩和构图营造出的此时此地、此物此在。

2

1980年出生于前DDR莱比锡的恩里科·巴赫, 九岁时随父母移居德国南部。这一经历的确会让习惯了在画家生存经验和艺术表达间寻找“大”关系的观看方式, 主动搜索到“柏林墙”和“莱比锡画派” 这样的热词。在相关的报道描述中尝试着暗示画家画作与这两个热词关联的背后提示着的艺术社会学逻辑,满足当代中国艺术世界预设好了的视觉文化框架和叙述范式的揣测。我照例是对这样心照不宣的暗示和笃定的一厢情愿是会有些深不以为然的警惕的。

恰恰,在恩里科·巴赫并无任何预设的描述里,我得以释然。对于从东德迁至西德的他而言: “作为孩子,我对东西德的差异所知不多。我拥有快乐满足的童年时光, 从未感受到缺憾,也可以说是既不知情,错过也就无从谈起。”有关“莱比锡画派”,他说:“我是孩子时,不知道莱比锡画派。2005年在卡尔斯鲁厄开始学习艺术时,新莱比锡画派和新一代画家,比如尼奥·劳赫(1960-),很是引人注目。单就我个人而言,我对这些画兴趣不大,因此也就没有被影响。”

认为自己“生活在德国,在西方图像和艺术的视觉经验中成长并深受其影响”的恩里科·巴赫,在提及“艺术史”一词时,他不假思索就能给出的是伦勃朗(1606-1669)和毕加索(1881-1973),然后是巴塞里兹(1938-)和克诺贝尔(1940-)。因为他们都以自己的方式深深吸引了恩里科·巴赫:“伦勃朗画作中的光、影和纵深感;巴塞利兹作品中的肆意酣畅和他现如今在绘画中展现出的能力。毕加索是因为他绘画中形式的多样性和能量。克诺贝尔则是他在绘画能是什么这一问题上的再设计和简化。”

恩里科·巴赫对莱比锡画派和伦勃朗、毕加索、巴塞里兹、克诺贝尔的描述,是一个画者对于画作的观看,是个人的,是“我”的眼见为实的描述。他的描述与这些画者在历史和现实中的名头无涉。他的描述与绘画在当代艺术叙事中备受质疑的“僵而不死”也无涉。恩里科·巴赫会说:“首先并且重要的是我画画(仍然)。我喜欢画画。我无心他顾。它是着迷也是瘾。工作室,绘画,日复一日在寻求杰作中找到自己,这是我的需要。这是我的动力。再有,绘画是屈指可数的,不需要被动接受任务,就能自由表达自己的职业机会中的一个。”

仍然选择绘画作为职业的巴赫认为:“今时画画是难,同时也易。难,在于绘画的古老和悠久的传统。一切都完成了,不能从头再来。”所谓太阳底下无新事。“但也易,什么都允许,不再有禁忌了。尽管绘画一次又一次被宣称所谓的死亡,却总是会有新的前所未有的创造被创造出来。传统的绘画是画在诸如亚麻布、木板和纸张上的。如今,墙上,无论是内墙还是外墙,都可能找到画作。不同织物和创新材料的画作也有。新媒体成为了画。装置也成了图画。这些统统都是同属绘画的工作。我想,退回50年,人们的绘画观念和今天还是很不一样的。”

的确,除了在当代艺术景观里总想着说出醒世警言的围观看客之外,还有如巴赫这样,对绘画的可能有自觉,也有明晰自信,并持续投入绘画创作实践中的艺术家,绘画才得以始终保有着它对于形塑当代艺术的能力和发声。

3

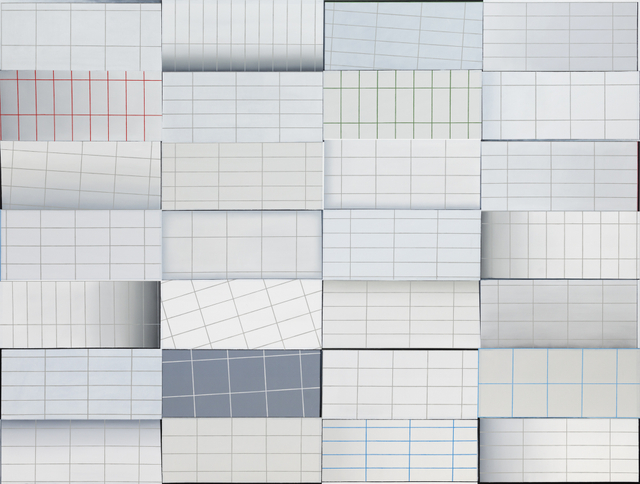

恩里科·巴赫画作的标题,是拒绝了解释和诗意的归档编号。关于这种命名作品的方式,他自有说明:画作标题中的字母是缩写,它表示的是系列和画面。例如画作《RSW》表示的是“Raster(栅格)-Serie(系列)-Weiß(白色)”。只是描述,避免解释。首字母缩写,在编号的同时也剔除了可能存留的信息。的确,这样的标题只是编号,不是暗语。但这样的标题对于我的观看,是一种如释重负:我只是在看。在与画作的相遇里对视,在对视里调适观看的角度和距离。

恩里科·巴赫记不得初见伊米·克诺贝尔画作的具体时间了。但他对克诺贝尔的画作打破了绘画底面经典矩形的束缚和限制的方式,记忆犹新,印象很深刻。与此同时,巴赫对他自己画作中矩形的频频出场,也有他的理解:“矩形是简单形。日常生活中随处可见。在组织、划分和安排事物时都会用到矩形。矩形是创造一件作品最简单的形式之一。矩形也是几何形,有它自己的内涵。只要是形,我都有兴趣。在近作中,我加入了更多不同的形,对界面的兴趣更浓。”

对界面的兴趣,还有国际化的当下生活经验的影响,在恩里科·巴赫的艺术中都在担纲出场,发挥着作用。他说:“就比如对智能手机和电脑界面的理解和阅读:界面通常被分切成矩形和视窗,标识出前和后。”于是,偏锋画廊恩里科·巴赫的新近个展 “Deep Cover”现场,我们在画作之外,还有与画作相关联的“墙”。“就内容而言,我要处理的是图画空间或观看视域的阻隔和障碍,是如何保持它的开放性或掩饰它背后的隐藏。”

与恩里科·巴赫画作消解了意义的编号标题不同,在绘画个展自设的展览标题中,恩里科·巴赫提供的是预留了充分阐释空间的表达。比如三年前在偏锋画廊首次中国个展“With Ifs and Buts”和这一次的“Deep Cover”。如果说变更了德国俗语“Without Ifs and Buts”的“With Ifs and Buts”,意在表达的是“每一幅画作都是各种尝试,各种思量和各种犹疑的困境”,恩里科·巴赫在绘画困境的直面里,对模棱两可中蕴含着绘画的可能有着笃定的自信,那么,这一次的“Deep Cover”,则在画作与展览空间构筑的浮潜视境中,在开放与遮蔽的议题中提示了绘画介入空间的潜能。

显然,是恩里科·巴赫作为画者,在绘画问题上的自觉,让作为旁观者的我,对绘画的另一种可能和另一种潜能,单设了一个有别从前的观看坐标。

绘画的可能和潜能:与恩里科·巴赫问答的札记三则

蒋岳红