【一说“寻影初记”】

邬建安入校前后正是“民间美术研究室”归并美术史系(今改称“人文学院”)的时候,因而,他很长时间都在“做学问”与“搞艺术”之间徘徊,并被这两个概念之间的矛盾折磨得痛苦不堪——他本来想画画、做艺术创作,但眼下却比较被动地进入了学术研究的牛角尖,原来指望的“传统语言转换”课题方向无法按自己想象的路径自由地进行。然而,今天与昨天不同,艺术的概念已经从文明的职能分工中向着精神表达本原的境界回归,艺术家不再有必要避开文字世界充当专门操作某种技术材料的能工巧匠,在更广阔的文化空间中寻找认识与表达的可能性。这样看来,“学问"与“艺术”哪来的矛盾?

邬建安在研究生学业三年期间,不断调整自己的思路,很出色地完成了课题相关的四次田野调查,对中国传统皮影戏艺术在新中国以来的传承与转型做了较为全面深入的考察,并作出初步的成果——七卷《寻影初记》,可以说为中国近现代文化艺术研究填充了一个新的课题,并为这个课题的研究提供了大量珍贵资料,他的毕业论文《红色皮影研究》被评为学校优秀论文。在这期间,邬建安也掌握了学术研究的基本方法,开阔了思路和视野,并开始建立自己新的文化思考方式。

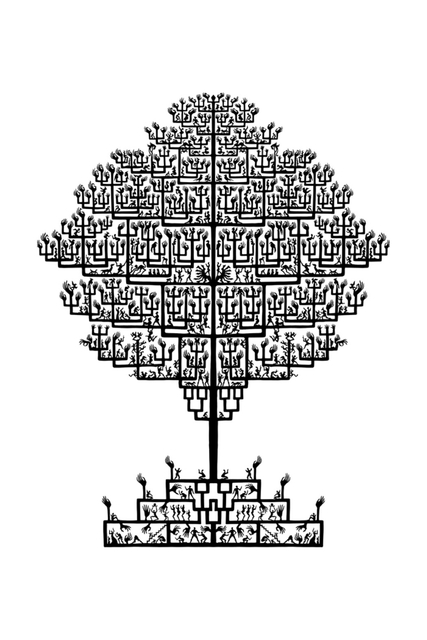

邬建安并不间断自己造型艺术的创作,在“学问”的空隙中,他画了大量“日记”性质的画,还做了一些综合材料的实验性作品,虽然这都不是我布置的作业,却显示出他“动手”的热情和能力。只有剪纸作品是我布置的作业——选择“剪纸”的理由,一是他本来想以皮革材料制作的计划需要很大的经济投入,剪纸与他课题研究的皮影在材料技术语言上相近;二是我感到剪纸制作的过程需要较强的理性控制,可以给邬建安过于活跃的感性思维一个冷静的缓冲空间。两个多月的课程,邬建安在创作的“动手”中也“动脑”,他思考着“传统”与“现代”、“主流”与“民间”等概念相互之间的关系思考当代艺术创作的文化位置,写出了两篇创作笔记。素描、油画、雕塑等作品多是邬建安自己有感而发的结果,可以说是他个人文字语言表达的一种有效补充——造型艺术在文化中的位置不正是如此吗?

2005年4月15日,邬建安在中央美术学院油画系陈列室举办了自己个展,展出有部分剪纸作品和他的文化艺术考察成果《寻影初记》七本书,在这里,我更进一步感觉到:“学问”就是艺术品,而“艺术”也是一门很深的学问。

【二说“白日梦”】

邬建安的剪纸作品使用了传统民间剪纸对称的图式,也自然而然地使用着一种大众化的叙事方式,在不断的表达中却将话题引向当代青年人普遍的精神与心理问题的描述,尽管传统宗教、神话故事的词汇在其间频频闪烁,但渲染出来的却是现实。而人类自我精神与心灵的抚慰,几乎是神话与宗教存在的全部意义。

齐白石说过一句话——“学我者生,似我者死”,是说不希望学他的人画的画像他的作品。我对这批剪纸作品满意的原因之一也是如此,邬建安使用了剪纸的方式,作品中却没有我的影子,说明他不是一个模仿形式表象的人。他最初拿起剪刀和纸张来表现,完全出于偶然,在一个几乎让人们室息的特殊时期,他为了释解恐惧而寻找某种陪伴,随手剪出了第一个形象——这让他感觉到安全,于是他继续地剪出若干……就像在醒着的时候为自己铺排出一个个的梦境,塑造出一个个的超凡的守护者,而他可以在白日里安睡。这时候,这些剪纸的意义并不是具有社会评判准则的“艺术作品”,而是对自己有用的东西。因此,自我的表现与信念在其中越发所重要,而无所谓师从,更无所谓形式。

其实,邬建安有过多过多的怪想法,艺术创作上也有很多尝试,当然,学问上的功夫与理性思考的储存让他学会了将滚热的豆腐放温一些再端出来吃——他不想靠“灵机一动”去完成一件作品。因此,我可以说,这些剪纸大概只是这个年轻后生艺术经历中的端倪初露,而当世界属于他们的时候,奉献出来的该会更多更多。

目前,邬建安已毕业留校任教,与我一起在美术学院新创办的“实验艺术工作室”工作。几年前,在中国搞“实验艺术”还有着许多“国情”上的阻碍,艺术家做实验性的作品还需要躲躲闪闪……现在,国家最高的美术学府为之开辟了这样一个专门发展的研究、教学与创作的空间——这里正是一个昨日中国实验艺术家的“白日梦”,也是中国未来的艺术家们梦开始的地方。

我想告诉邬建安:你今天已经实实在在地走进来了,你走上现实中搭建的这个梦境舞台,演出开始了......

夏历已酉春暖花开时、初冬乍寒时两次写于东土茅屋

有二说二

吕胜中