杨心一

初识周文中是在2003年我策划的《我们在一起——“民工同志”当代艺术展》(今日美术馆,2003),迄今已经十年过去了。然而周文中其人、其创作对我来说依然既熟悉又陌生,相信很多长期关注他的人都有类似的感受。究其原因,部分是由于周文中与当代艺术热闹的表象保持着审慎的距离;但更深处的原因在于,他的潜在能量总是令人捉摸不定,在感到意外之余又心生期盼。回顾他的艺术历程,在他求学南京期间,毛焰对这位沉默寡言的学生并未留下太深的印象,其后却大为改观。正是周文中创作出了混合复杂人性与青春痛感的灰暗作品(“花园游戏”、“唯心主义的戏谑”、“朝霞”),从中我们可以看到敏感、激情和荒诞怎样在来自南京的人文主义者的底色上喷薄而出。而,在《朝霞》个展(环碧堂,2007)之后,正当周文中以独特的绘画语言,强烈的个人特征,开始为观众所认知的时候,他却毅然离开北京,返回扬州家乡。

比起艺术资源集中的北京等地,扬州是个南方小城。在这里,几乎没有从事当代艺术的能量场。这是一个地道的市民社会,对艺术的探索无法出现在日常谈话中,因而只能是个人的事业。定居扬州需要勇气。另一方面,生活厚重的帷幕看似遮蔽了艺术,却使艺术家更加亲密无间的置身于具普遍性的生存处境之中。评论家朱其曾评论周文中之前的作品,认为“从“花园游戏”到“唯心主义者的夜晚”,他完成了对七十后一代的内心挖掘”,“呈现了这一代所能深人的人性和虚无感并以更为绝望的想象性处境来反抗现实的绝望”。如果说,正如上述评论家所发现的,在“花园游戏”等周文中早期作品中,对痛感或暴虐感的表达多少带有电子游戏的虚幻味道,“这种不能深人骨髓或者刻骨铭心的绝望不至极的痛苦是这一代根本的创伤”;那么我认为经过扬州埋头数年的创作,周文中更加独特和成熟了。

观看周文中近来的作品,对我触动最深的个人感受是作品散发的厚重感:仿佛整幅画承载有沉甸甸的重量。这在当代艺术家中实属罕见。需要追问的是,这种厚重感来自哪里?是颜料本身或颜色带来的厚重吗?利用厚涂颜料本身的物质性给人以感官刺激,或饱和颜色带来的视觉刺激,同时借用颜色的文化象征,来增添作品的内涵。这些手法是中国当代艺术自85'美术新潮以来几代艺术家常用的手法,在西方艺术史上偶有所见。举例来说,红色对暴力及中国特定历史年代的象征就会赋予一件作品厚重的外衣,又如培根(Francis Bacon)以大面积红色和少量黑色构成的人体三联画。但周文中作品带给人的心理感受告诉我,他的厚重主要并非来自于对这些历史的模仿。

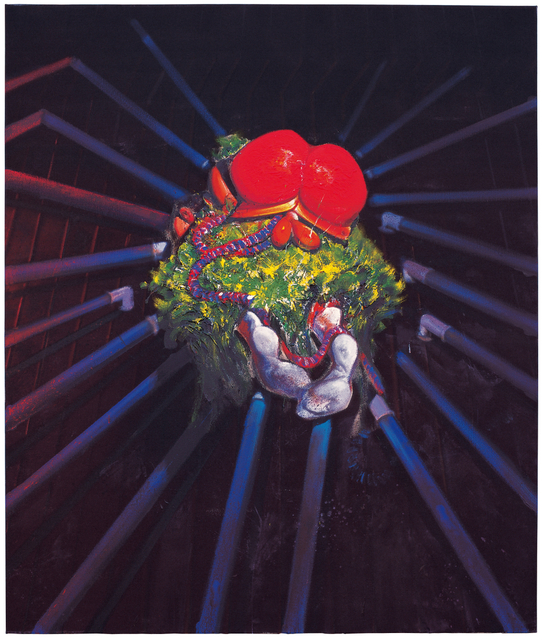

细细深究之下,我认为这种厚重感至少来自于两个绘画的元素:首先是画面的营造。文中近作中的构图往往是破碎的,乃至颠倒的,而不是直观叙事性的。这里,破碎的构图作为一种视觉语言,并非浅性的各种元素的拼贴。拼贴(Collage)的手法最早来自上世纪初毕加索及立体主义的尝试,继而被达达主义者用以揭示偶然性和艺术的无政府主义,之后则沦为一种简单的并置来产生超现实场景的惯用手法。而文中作品中破碎的构图与此有显著的区别。他的画面,往往被数条锋利的斜线分割,建筑、公路、管子、电线杆以及树枝,所有这些紧紧地拼插,成为一个坚固得不可拆分的结构体,人物也是其中的一部分,而且常被粗暴的截断。周文中这种处理画面的手法在中国艺术家中非常独特。那么,他为什么要这样做?在早年的一篇采访中,周文中曾说,“叙事性只是提供了一种引人的东西,它不可能去告诉你什么,而是在传达着一种整体感觉。真正的生活给人的感觉应该是丰富的,不是很单一的一种东西”。这让我们再次联想到扬州,从这个富庶的小城,可以强烈的感受到中国当下生存环境中最突出的方面,都市与乡村的并存。上世纪计划经济年代的宽大建筑成为艺术家的画室,工业管道就在布满锈迹的居民区穿梭,现代化进程使城乡呈现复杂的关系,不是单纯的融合,也不是概念化的物质主义可以概括,更多的是生存感,或者说在这里能够体会正在四处发生的生存经验。这也许解释了为什么周文中使用他以艺术家的形式敏感捕捉到的有意味的物体(如建筑、管子等),打破时间和空间的直线性。

第二,作品的题材。周文中近两年的创作题材,则大致可以分为两类,一类大胆的引用社会事件,这些社会事件都是极为残酷的悲剧,例如《路口》的题材即来自《南方人物周刊》的一篇报道。其中有些作品虽然没有直接的事件背景,但从其人物形象可以看出艺术家对现实的关注。这是些文明社会的“陌生人”,是“滑倒的路人”和“漫步者”,是“拾荒者”、“维修工”和路边的“业余歌手”,是“弑亲者”和被公开审判者;另一类作品则更倾向于人的内心,观众的视线从路口回到角落和窗前,如《呼吸黄昏》、《火》、《晴朗》,这一类作品更抽象,更具象征性,其表达更为深邃。这些近期的题材与之前的作品差异较大,2007年及更早的作品,虽然有《第一稿附会王式廓作品血衣》这样从民族历史和文化记忆中得到启发之作,但大部分作品属于想象性的主题。值得指出的是,无论哪一类题材均十分厚重,相比纯幻想性作品,难度都极大,可以肯定,那种简陋的再现式现实主义根本无法触碰到痛处,然而周文中主动选择了这个艰难的挑战。除了上文所述的处理画面的手法,这些作品能够触动人内心的原因还在于,他并不是简单的写实描绘或展现社会事件的丑陋或黑暗,或人性的残酷,从这些作品中我们看到了悲悯,同时看到了绝望者的尊严:这些人物无不处于一种情绪的极限状态,濒临绝境,或濒临疯狂,几乎尖叫,猜疑或自我怀疑,但并没有瘫痪(即使在《浅度睡眠》中),艺术家使画面布满紧张的力,正是因为有尊严所在,情绪的表达被转化为浓烈的色彩和笔触,有些地方留下沙子和刮擦的痕迹,所有这些使画面变得厚重。

至此,应该说,任何一位艺术家达到以上所述已经很难为可贵。但如果只是这样,并不会令我感到惊讶。我感兴趣的是周文中的个人特质,虽然六年以前以及更早(2007年),我们对这位艺术家有一些片段式了解,但长期以来,这一特质仍是未显现的谜。为什么在周文中的画面中会出现管子、中国山水?这是否意味着周文中是中国性的艺术家?我认为,这种界定与解读的角度恐怕不适合他。对周文中而言,他的厚重感既非来自文化符号,亦非来自材料上的厚重(如德国战后大师Anselm Kiefer采用“灰”作为材料)。自从上世纪80年代,Douglas Crimp 提出了绘画之死(《绘画的终结》,1981),认为绘画作为一种平面视觉的模式,已经不再有可供思考或批评的价值了,因此艺术家应该转向装置、录像及互动作品。然而,近五年来,世界范围内逐渐形成一种回到绘画的趋势,艺术及批评界再次感到绘画是有价值的,虽然并不知道绘画将去向何方。这里,在中国当代艺术中发生的新现象,或许可以为这一疑问提供一个答案。在周文中的作品中,我们看到毫不掩藏的情绪表达,这不是形式上的戏剧张力或舞台效果,而是来自久违的生存经验。艺术家作品的知觉经验其实是意指一个艺术上的基本命题:在画布面前,艺术家经验的是什么?周文中的近作告诉我们,对他而言,这是他面对画布的焦虑,对生存的敏感,对现实状况的不适和唐突。这正是周文中这位艺术家的艺术本质,是纯粹的,而非策略的追寻。这是一个当代艺术经常遗忘,但是却不得不面对的根本问题。