Past

-

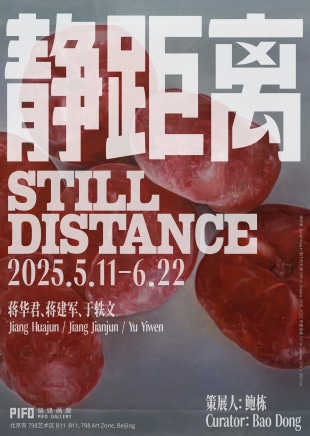

静距离

蒋华君、蒋建军、于轶文 2025年5月11日 - 6月22日 前言 很久以来,一种真切描绘身边世界的绘画已不多见。在上世纪九十年代初,在当年新生代,即一批年轻艺术家的 “近距离”风格中,这种描绘身边的人与物的绘画出现在一个特定的艺术史语境下:经过了喧嚣的新潮美术,“... 更多详情 -

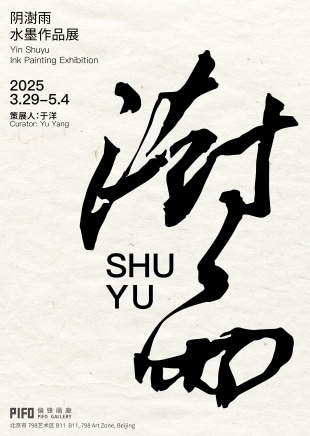

澍雨

阴澍雨水墨作品展 2025年3月29日 - 5月4日 偏锋画廊于 3月29日推出“澍雨——阴澍雨水墨作品展 ”,这是艺术家在画廊的首次个展,此次展览由中央美术学院教授、博士生导师,中国美术家协会理事于洋担任策展人,着意以个案探究的方式,于物我交融... 更多详情

-

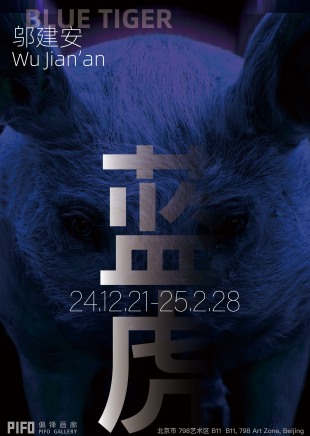

蓝虎

邬建安 2024年12月21日 - 2025年2月28日 混沌洋上须臾谷 须臾谷底无名山 无名山上莫名岛 莫名岛生离水 离水生奇石 石生树上,浓雾环绕 石上有孔,大如马眼 入孔洞行五里 见十里界碑 碑底刻黑体蓝虎二字 ——邬建安 12月21日,艺术家邬建安的最新个展&mda... 更多详情 -

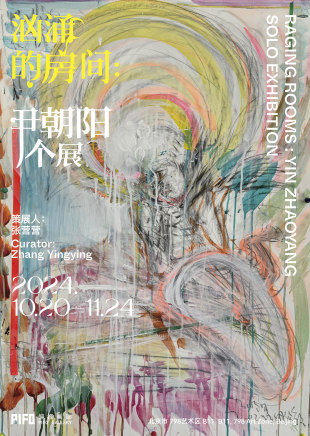

汹涌的房间

尹朝阳个展 2024年10月20日 - 11月24日 偏锋画廊荣幸地推出尹朝阳个展 “汹涌的房间”,展出艺术家最新创作的40余件作品。基于直觉他对绘画的可能性和绘画的本质再次产生了新的认知。 作为一种直接标记的行为,绘画为艺术家想法的展开,以及图像的呈现提供了一种即时的... 更多详情

-

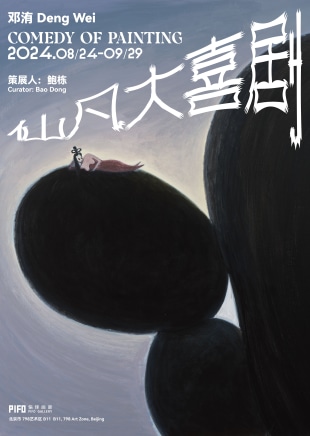

仙凡大喜剧

2024年8月24日 - 9月29日 偏锋画廊将于8月24日至9月29日呈现艺术家 邓洧个展“仙凡大喜剧” 。这是艺术家在偏锋画廊的首次个展,将展出其近年来创作的三十余件作品。 --------------------------------------... 更多详情 -

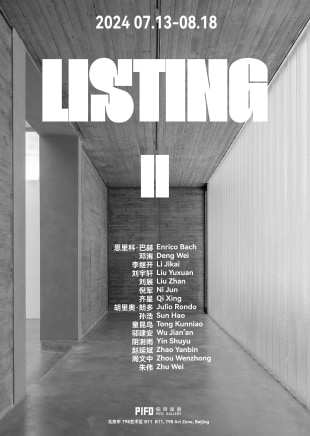

LISTING Ⅱ

2024年7月13日 - 8月18日 偏锋画廊 将于2024年7月13日至8月18日推出画廊群展“ Listing Ⅱ ”,作为2021年“Listing ”群展的延续,进一步阐释“Listing”这一标题... 更多详情

-

康海涛

绿岛 2024年5月18日 - 6月16日 “绿岛” 是康海涛 (b.1976)在偏锋画廊的第五次个展。展览展出了他的25件新旧作品,其中包含纸板丙烯绘画、摄影、素描和手稿,以及大型纸板绘画的创作序列过程,作为展览的一种注释,也作为绘画的说明书,它们展示了艺术... 更多详情 -

谭军

东山·峒河 2024年4月11日 - 5月10日 偏锋画廊荣幸地宣布将于4月11日 至5月10日呈现艺术家谭军个展“东山·峒河” ,这是艺术家在偏锋画廊举办的首次个展。此次展览由阴澍雨策划 ,展出艺术家近两年来创作的十余件作品。谭军的水墨作品逐渐摆脱了... 更多详情

-

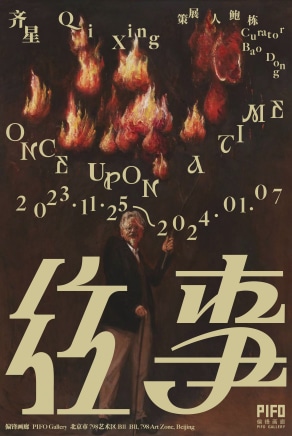

齐星

往事 2023年11月25日 - 2024年1月7日 偏锋画廊将于2023年11月25日推出齐星个展“往事” ,展览由鲍栋策展,是艺术家在偏锋画廊举办的首次个展。 根据T.J.克拉克的说法,20世纪只发生了两件事,现代主义与社会主义。这两件事互相依存,它们都曾尝试重新/... 更多详情 -

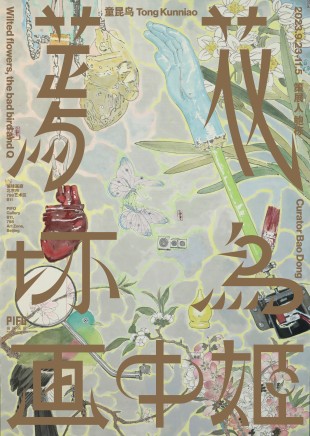

童昆鸟

蔫花坏鸟画中姬 2023年9月23日 - 11月5日 今天的艺术在本质上都是装置, 因为它们的基本元素都是现成品, 物质意义上成品的颜料、 画布、 外框, 以及观念层面上的图像、 符号、 题材与主题, 都是历史化的人工产物。 更糟糕或者更有趣的是, 甚至 “艺术”的概念... 更多详情

-

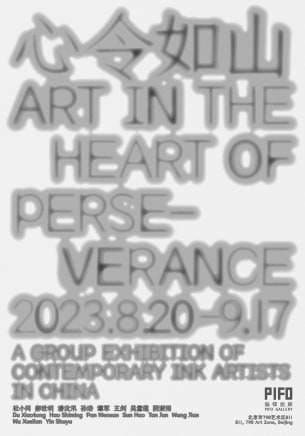

心令如山:中国当代水墨艺术家群展

中国当代水墨艺术家群展 2023年8月20日 - 9月17日 偏锋画廊将于8月20日推出“心令如山:中国当代水墨艺术家群展 ”,集中呈现8位70后艺术家的水墨绘画及装置作品,从媒介、语言、形式及主题等方面,不同程度地反映了当下个体对水墨语言的理解与探索。“心令如山&... 更多详情 -

欢乐颂:吉莲·艾尔斯 & 约翰·麦克林

2023年6月16日 - 7月23日 偏锋画廊于2023年6月16日至7月23日举办展览“欢乐颂:吉莲·艾尔斯 & 约翰·麦克林 ”,呈现两位已故艺术家在创作生涯中不同阶段的代表作。 和历史上很多优秀的艺术家一样,吉莲... 更多详情

-

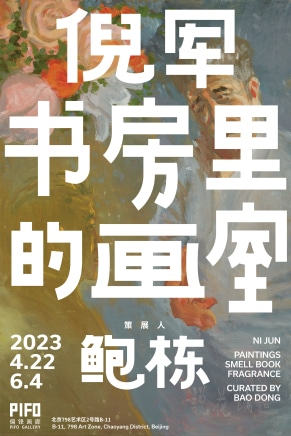

倪军

书房里的画室 2023年4月22日 - 6月4日 偏锋画廊 将于2023 年4 月22 日至6 月4 日举办倪军 个展“ 书房里的画室 ” 。此次展览由鲍栋策展,是艺术家在偏锋画廊举办的第三次个展。 ---------------------------------... 更多详情 -

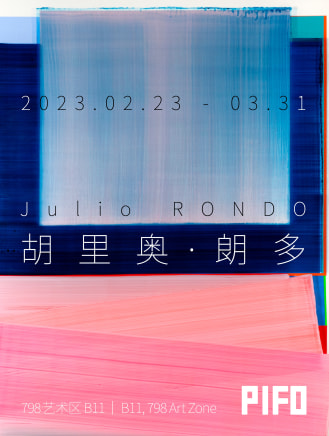

胡里奥·朗多

2023年2月23日 - 3月31日 偏锋画廊荣幸地宣布于2023年2月23日至3月31日举办胡里奥·朗多(Julio Rondo) 在画廊空间的首次个展。 胡里奥·朗多的作品在玻璃背面喷涂丙烯和油漆,企图通过巨大的笔触痕迹,和无与伦比的色彩光影混淆... 更多详情

-

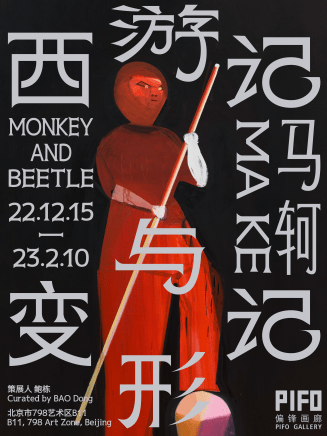

马轲

西游记与变形记 2022年12月15日 - 2023年2月10日 偏锋画廊于2022年12月15日至2023年2月10日期间呈现马轲个展“西游记与变形记”,由鲍栋担任策展人。近十多年里,马轲总是反复地刻画同一题材和意象,在重复中探索图像和变化的可能,陆续创作了“顶硬上&... 更多详情 -

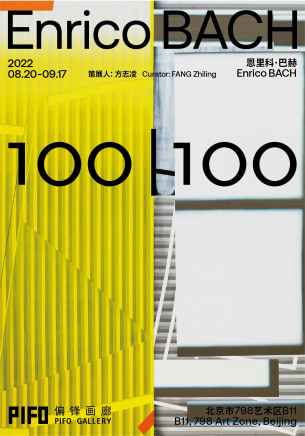

恩里科·巴赫

100/100 2022年8月20日 - 9月17日 偏锋画廊将于2022年8月20日至9月17日期间呈现 恩里科·巴赫 个展“100/100 ”, 由方志凌担任策展人 。此次是巴赫 在偏锋画廊 举办的第三次个展,呈现其2020年以来的创作。他... 更多详情

-

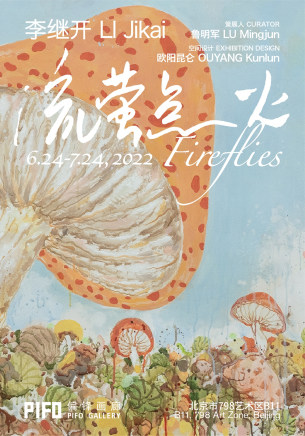

李继开

流萤点火 2022年6月24日 - 7月24日 偏锋画廊于 2022 年 6 月 24日至 7 月 24 日期间呈现李继开个展 “流萤点火”,展览由鲁明军策展,欧阳昆仑担任空间设计师,展出的作品囊括了艺术家近两年的绘画作品,及早期重要代表作。此次亦是偏锋画廊代理李... 更多详情 -

刘展

照耀你 2022年3月19日 - 5月5日 偏锋画廊将于2022年3月19日推出艺术家刘展的个展“照耀你”。这是艺术家与偏锋画廊的首次合作,同时是刘展离开UNMASK后,作为独立艺术家身份的首次重要个展。策展人冯兮将艺术家在近10年来创作的作品分为三组,在不改... 更多详情

-

Listing

2021年12月22日 - 2022年1月23日 偏锋画廊 于2021年12月22日至2022年1月23日举办群展“Listing” 。该展览共展出19位艺术家的创作,23件参展作品囊括多种媒材,创作时间自1984年至2021年,是偏锋画廊空间改造升级之后的首次群展... 更多详情 -

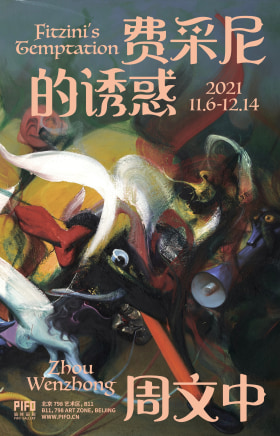

周文中

费采尼的诱惑 2021年11月6日 - 12月14日 偏锋画廊将于2021年11月6日 隆重推出周文中 个展“费采尼的诱惑” ,这是艺术家在偏锋画廊举办的首次个展。展览由方志凌策划,展出艺术家近两年来的架上作品,呈现一幕幕在人间现实中激烈上演、夹杂着喧嚣与幽默的&ldq... 更多详情

-

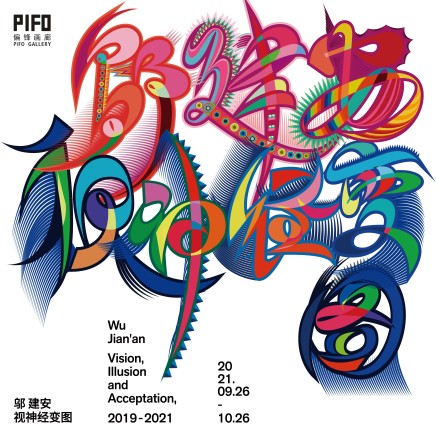

邬建安

视神经变图,2019-2021 2021年9月26日 - 10月26日 偏锋画廊将于2021年9月26日隆重推出邬建安个展“视神经变图,2019-2021 ”,这是艺术家在偏锋画廊举办的首次个展。展览由鲍栋策划,将呈现和谐不乏趣味的“五百笔”系列和极具张力的&ld... 更多详情 -

倪军

海盗与猎豹 2021年7月8日 - 8月10日 偏锋画廊隆重推出倪军个展“海盗与猎豹 ”,这是艺术家在偏锋画廊举办的第二次个人展览,呈现艺术家最近两年创作的部分架上绘画。“无论从笔触的节奏还是色彩的饱和度,倪军的画面中依然带着以往的语言惯习,但显然已不... 更多详情

-

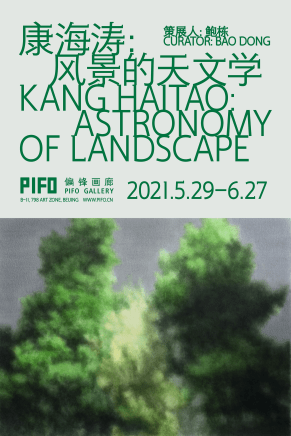

康海涛

风景的天文学 2021年5月29日 - 6月27日 偏锋画廊空间改造后首展,将隆重推出康海涛个展“风景的天文学 ”。这是艺术家自2009年以来在偏锋画廊的第四次个展,呈现其近三年来的架上绘画新作。作为青年艺术家中日渐成熟的力量,二十年来康海涛坚持具象绘画、抽象绘画和摄... 更多详情 -

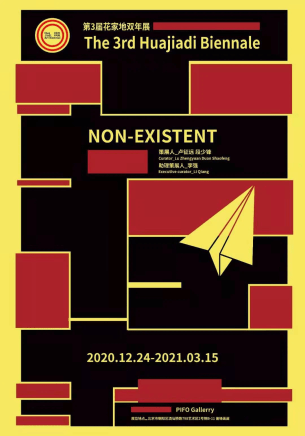

不存在

第3届花家地双年展 2020年12月24日 - 2021年3月15日 第3届花家地双年展于2020年岁末在偏锋画廊举办。 花家地双年展是由卢征远和段少锋从2016年开始联合发起并且持续的策展项目。 2016年12月3日第一届花家地双年展“吃瓜吃瓜”在北京市朝阳区花家地小区某居民楼单元房... 更多详情

-

丘婧彤

炮打葡萄 2020年9月18日 - 10月18日 偏锋画廊于9月18日隆重推出艺术家丘婧彤的首次个展“炮打葡萄”。丘婧彤通过绘画、雕塑、装置等多种创作语言,以迥异于成年人视角,进行本真的、向内的自我审视和表达,实现了作品面貌的纯净度和想象张力。 ----------... 更多详情 -

夏季群展

2020年7月15日 - 9月1日 偏锋画廊即将推出2020夏季群展 ,展出了十三位画廊艺术家的作品,人们可以从中窥见中国与欧洲当下的极富活力的当代艺术正在发生的种种新变化、正在形成的种种新特征。 ---------------------------------------... 更多详情

-

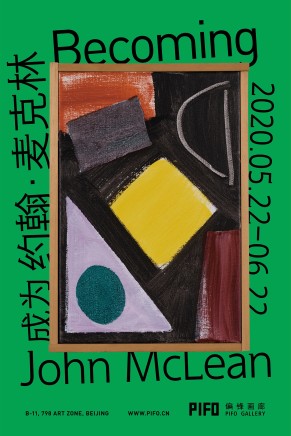

成为约翰·麦克林 1939-2019

2020年5月22日 - 6月22日 偏锋画廊在画廊周北京期间隆重推出英国著名艺术家约翰·麦克林逝世周年纪念展“成为约翰·麦克林 ”,将呈现艺术家自上世纪70年代以来不同阶段的风格和探索,尤其是晚期成熟恣意的绘画形态。麦克林被... 更多详情 -

恩里科·巴赫

由表及里 2019年11月14日 - 12月31日 偏锋画廊隆重推出德国年轻艺术家恩里科·巴赫 在中国的第二次画廊个展“由表及里 ”,将呈现艺术家自2016年以来的作品。作为在中国备受瞩目的欧洲年轻艺术家,巴赫近年相继在国内的偏锋画廊、广东美术馆和龙美术... 更多详情

-

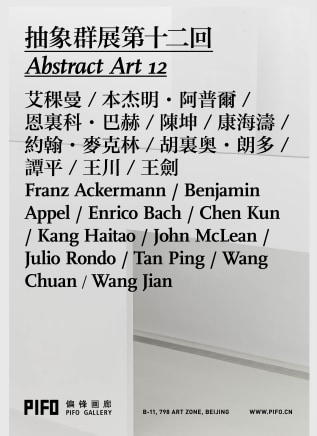

抽象群展第十二回

2019年9月30日 - 10月30日 偏锋画廊同时关注抽象艺术与具象绘画在当下的多元发展。年度抽象系列群展见证了对绘画抽象性的追问并为此搭建桥梁,此次展出艾稞曼、谭平、王川、约翰·麦克林、康海涛等十位当代艺术家共计28件作品。通过来自亚洲及西方艺术家之间的相遇与碰... 更多详情 -

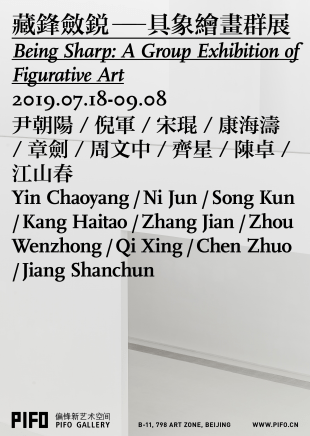

藏锋敛锐

具象绘画群展 2019年7月18日 - 9月8日 偏锋新艺术空间即将推出“藏锋敛锐——具象绘画群展 ”。具象绘画之所以在中国当代绘画中成为主流是由于整个二十世纪中国美术现代性的背景。经历写实主义与现实主义的交织成长之后,从传统中走来的具象绘画... 更多详情

-

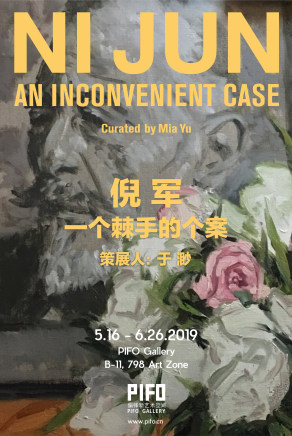

倪军

一个棘手的个案 2019年5月16日 - 6月26日 偏锋新艺术空间荣幸地推出由艺术史学者于渺策划的倪军个展“倪军:一个棘手的个案 ”。倪军长达四十年的绘画生涯是一个无法被简单归类的当代艺术个案。通过呈现不同时期的重要作品,展览试图将倪军丰富的艺术实践放置到多重艺术史的... 更多详情 -

弗兰兹·艾稞曼

2019年3月21日 - 4月27日 偏锋新艺术空间将荣幸地推出德国当代艺术家弗兰兹·艾稞曼 在中国大陆的首次个展。弗兰兹·艾稞曼生于1963年,1990年获得DAAD奖学金,以迷幻的抽象绘画和融合建筑空间的沉浸式装置闻名于世,作品广泛展出于国际重要... 更多详情

-

张羽

2019年1月23日 - 2月28日 偏锋新艺术空间即将荣幸推出艺术家张羽 在画廊的首次同名个展。 展览将呈现张羽创作于2017年的系列作品《上墨,被水浸泡的南京日报》,实施清洗的对象不只是南京日报,还有新华日报、光明日报、中国青年报、中国艺术报及中国教育报等。 作为中国实验水... 更多详情 -

陈坤

2018年11月30日 - 2019年1月6日 偏锋新艺术空间即将推出艺术家陈 坤 同名个展,这是陈坤在偏锋的首次个展。展览将集中展出陈坤的近作30幅布面油彩及纸本作品,是艺术家近二十年抽象艺术探索实践的首次完整呈现。 作为六十年代生人,陈坤早期的绘画以自己为原型,表达生命内在的困惑和焦... 更多详情

-

吉莲·艾尔斯

2018年9月13日 - 11月15日 偏锋新艺术空间荣幸地推出英国著名抽象艺术家吉莲·艾尔斯 (1930-2018)在亚洲的首次画廊个展。吉莲·艾尔斯因其抽象绘画和版画中丰富强烈的色彩而著称,1989年获特纳奖提名,是世界最重要的女性抽象艺术家之一。... 更多详情 -

抽象,一种绘画修辞 中德艺术比较研究

抽象群展第十一回 2018年7月21日 - 9月2日 策展人:艾墨思 偏锋新艺术空间将荣幸呈现画廊年度展览《抽象群展》的第十一回,此次展览将汇聚来自中国和德国的艺术家。德国艺术有着极为深厚的绘画性抽象传统,自1945年第二次世界大战结束之后的奠基时期起,即引领发起了卡塞尔文献展等其他重要展览。... 更多详情

-

张雷

漂浮于夜之河流 2018年5月17日 - 7月1日 偏锋新艺术空间荣幸地推出展览《张雷:漂浮于夜之河流》, 集中呈现了青年艺术家张雷自2010年至2018年创作的近两百件独幅版画(Monotype)及纸上水彩、丙烯作品。涵盖了张雷从艺术初创实践、逐步成熟到自成体系不同阶段的艺术创作,是他艺术... 更多详情 -

相遇:约翰·麦克林 • 王剑

2018年3月23日 - 5月3日 偏锋新艺术空间即将荣幸呈现展览《相遇:约翰 · 麦克林 · 王剑》。 此次展览,标志着“ENCOUNTERS 《相遇》 ”,一个全新并将持续推出的展览系列开启。聚焦于抽象绘画艺术,通过... 更多详情

-

本杰明·阿普尔

地下室花圃 2017年8月3日 - 9月17日 《地下室花圃》是德国艺术家本杰明·阿普尔在中国的首次个展。展览以“矩形”这一生活中随处可见但在自然界中无迹可寻的几何形状为灵感,展示阿普尔于2016和2017年在北京两次驻留期间创作的油画、装置及影像文... 更多详情 -

康海涛

康海涛 2017年6月8日 - 7月17日 偏锋新艺术空间将荣幸推出艺术家康海涛 的同名个展,展出他近几年创作的十余幅架上绘画作品,从中可以看到他目前日趋简约、抽象的演化轨迹:不仅对日常景象的描绘越来越简约,更对那些具有显著抽象特征的物象有着极浓厚的兴趣。 对康海涛来说,风景绘画首先... 更多详情

-

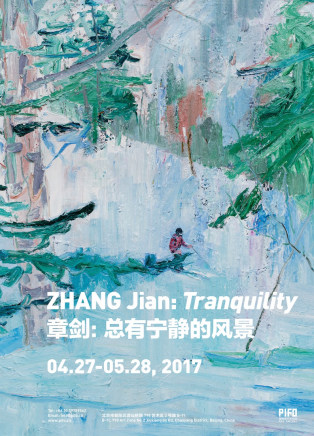

章剑

总有宁静的风景 2017年4月27日 - 5月28日 偏锋新艺术空间将呈现《章剑:总有宁静的风景》 ,这是章剑 历时十年在国内举办的又一个展。展览由方志凌策划,展出章剑2014年以来创作的“日常风景”。 不同以往,章剑以截然不同的笔触创作出更为抽象,日趋表现的作品。那些... 更多详情 -

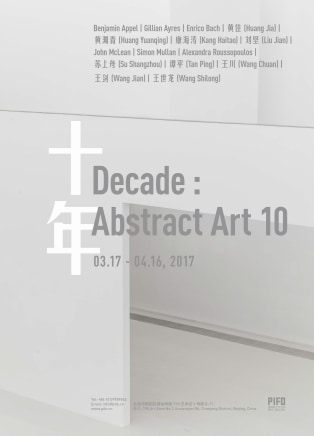

十年

2017年3月17日 - 4月16日 艺 术 家:Benjamin Appel / Gillian Ayres / Enrico Bach / 黄佳 / 黄渊青 / 康海涛 / 刘坚 / John McLean / Simon Mullan / Alexandra Rousso... 更多详情

-

莉莉安·托马斯科

素昧 2017年1月12日 - 2月26日 偏锋新艺术空间将呈现莉莉安·托马斯科在中国的首次个展。展览包括艺术家1999至2016年期间创作的二十三件绘画作品,三件摄影作品,一件影像作品和一件专为此次展览再次创作完成的空间作品。莉莉安·托马斯科,1967年... 更多详情 -

王剑

无非物 2016年10月15日 - 12月18日 偏锋新艺术空间将于10月15日呈现艺术家王剑的个展,这是王剑自2006年与偏锋合作以来的首次个展。此次展览由英国政府艺术收藏的高级策展人、作家Adrian George策划,灵感来源于4000年历史之久的《梨俱吠陀》。展览将摄影作品、纸上绘... 更多详情

-

恩里科·巴赫

如果·但是 2016年6月16日 - 8月7日 恩里科·巴赫作品的艺术语言以直角线条为主,棱角分明,技术精准。它们展示了由尺寸和比例确认的几何原理和几何图形世界。观者只有细细观察之后才会发现,无论是单个图形还是整体图像都蕴含深意,让人不禁想起建筑立面、存储系统和盒子。 对于... 更多详情 -

诗性的抽象绘画

抽象艺术第九回展 2016年4月23日 - 6月5日 不同于格林伯格断言的形式主义作为西方现代绘画必然归宿的抽象观念,真正杰出的抽象艺术从来都不是纯粹的视觉游戏。 近年来重新焕发勃勃生机的抽象艺术,可谓是一种诗性的抽象艺术。诗性是前卫性、观念性,以及面临个人与体制、先锋与主流的二元对立,个体建... 更多详情

-

诗意地栖居

2016年3月11日 - 4月10日 在“后金融危机时代”的新世界图景中,曾经作为当代艺术核心价值的“先锋性”、“实验性”渐渐丧失了自身活力;曾经风起云涌的批判话语也显得意兴阑珊——... 更多详情 -

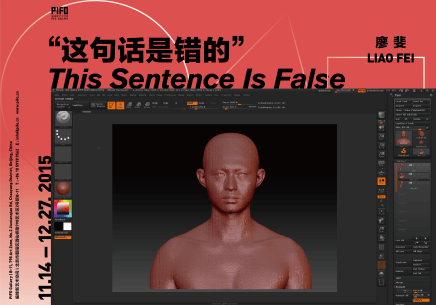

廖斐

“这句话是错的” 2015年11月15日 - 12月27日 廖斐对于系统、规律如何形成,有其个人特别的偏好。这种偏好可以在他的阅读清单中发现,譬如说,他对于维特根斯坦的逻辑哲学以及科学史的关注;而对抽象的封闭场域的建构,也是他在近几年间的艺术创作的主要课题。在他最好的那些作品中,艺术家所挑选的材料总... 更多详情

-

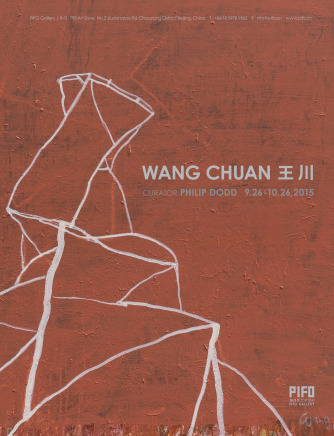

王川

漫漫归家路 2015年9月20日 - 10月26日 王川是80年代和80后中国艺术史上的传奇⼈物。这次展览展出的作品,是他对过去35年来创作的一次突破和创新。他很早就体会到抽象艺术的⼒量和重要性,更是中国实验⽔水墨艺术史上举⾜轻重的艺术家。 在漫漫归家路展览中,作品的创作灵感丰富而复杂。有些... 更多详情 -

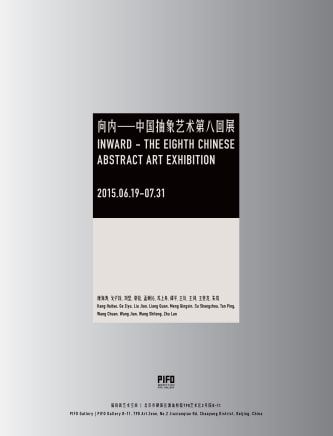

向内

中国抽象艺术第八回展 2015年6月19日 - 7月31日 偏锋新艺术空间荣幸地推出“向内-中国抽象艺术第八回展”。本次展览共展出十二位艺术家的作品:康海涛,戈子馀,刘坚,梁铨,孟倾鈊,苏上舟,谭平,王川,王剑,王世龙,朱岚,恩里科· 巴赫(特邀,德国)。 本次... 更多详情

-

破|绽

图画手工第六回展 2015年4月18日 - 5月17日 图画手工第六回展展出四十四位艺术家的近百件作品,一如既往,就确定的主题发布甄选通告。我们尝试将参加展览的主动权留给提交甄选作品的四十二位艺术家。在约谈和沟通之后,有作品可实施并能呈现的三十九位艺术家选择了参展。此外,我们也向之前参加过图画手... 更多详情 -

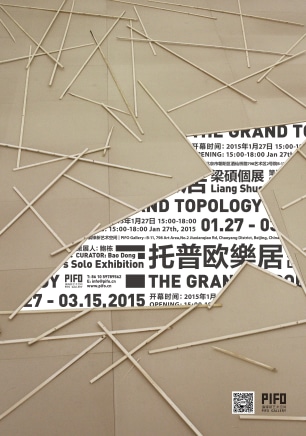

梁碩

托普歐樂居 2015年1月27日 - 3月15日 梁硕在偏锋新艺术空间建立了一个拓扑空间,观众进入展览,就进入了这个拓扑结构中。主题“托普歐樂居”其实是一个花招,一个故意显摆出修辞的修辞。这种过度的、矫饰的趣味,带着自得其乐的努力炫耀,因毫不掩饰的媚俗而获得了某种反... 更多详情

-

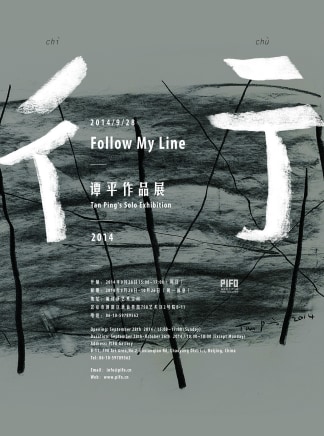

谭平

彳亍 2014年9月28日 - 10月26日 谭平,中国当代艺术实践中秉持“内观与自省”的重要艺术家。恰值谭平卸职履新之时,筹备两年之久的最新个展《彳亍——谭平作品展》 在偏锋新艺术空间启幕。此次个展展示的是谭平自2013年开始的最新艺术... 更多详情 -

抽象艺术第七回展

2014年6月6日 - 7月6日 2014年的抽象艺术群展主题是“此时、此地”。在全球文化背景下讨论和呈现中国抽象艺术一直是偏锋新艺术空间主要关注和推动的学术方向。尽管当代中国的经济和生活方式在很大程度上已经自由化、全球化,但是,中国的抽象艺术以及关... 更多详情

-

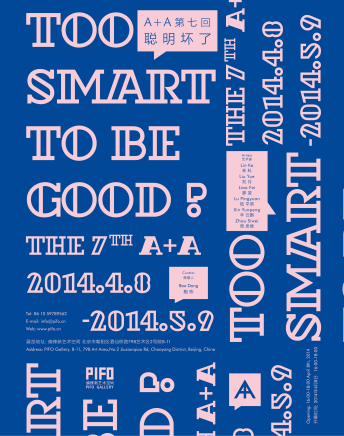

聪明坏了

A+A第七回展 2014年4月8日 - 5月8日 策展人鲍栋将这6位艺术家作品中的敏感与机智形象地概括为“聪明坏了”。 这是一个极其日常的短语,但却包含了两个层面的反语修辞。如果用“聪明坏了”去评价某个艺术家的作品,这通常意味着你在不得不赞美... 更多详情 -

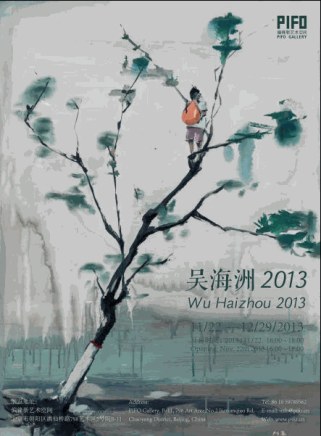

吴海洲 2013

2013年11月22日 - 12月29日 偏锋新艺术空间呈现吴海洲创作的18幅作品。作为一次小品性质的个展,我们将会看到吴海洲近一年“随步所之,随目所及”的自由、旁观式的观察方式。 当代视觉图像不同模式之间的相互交流已成普遍现象,从具象到抽象,照片到绘画,公... 更多详情

-

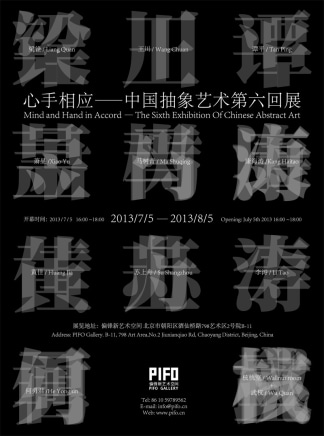

心手相应

中国抽象艺术第六回展 2013年7月5日 - 8月5日 偏锋新艺术空间开启年度展览项目“心手相应——中国抽象艺术第六回展”。参展的艺术家有:梁铨、王川、谭平、萧昱、马树青、康海涛、黄佳、苏上舟、李涛、何勇君、 核桃室+武权。 参展的艺术家们有着不同... 更多详情 -

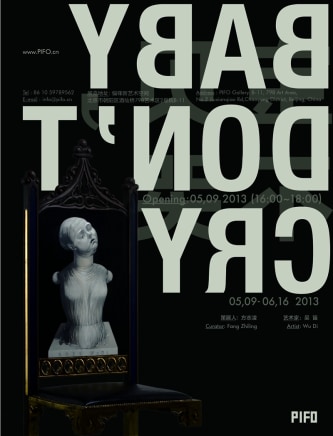

吴笛

宝贝,不哭 2013年5月11日 - 6月15日 吴笛个展“宝贝,不哭”描绘了没有四肢的人、畸形人、雌雄同体,人与动物的变异,寻找非理性事物与自然事物的结合,揭开“不存在于这个世界的世界”,就如同科学魔术混同那般,把世界推进奇妙的氛围中。在自... 更多详情

-

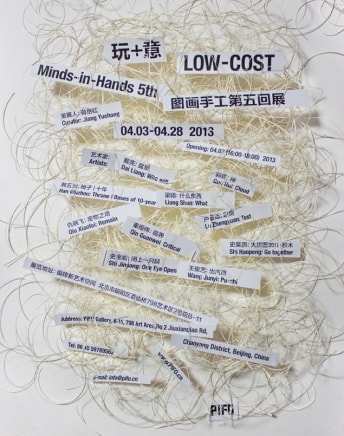

玩+意

图画手工第五回展 2013年4月3日 - 4月28日 偏锋新艺术空间呈现以“玩+意”为题的图画手工第五回主题展。 偏锋新艺术空间立足探讨中国现代艺术教育之初的图画手工科,在当代艺术实践中可能给出的新解,常设两年一回的图画手工主题展览项目。此次图画手工主题展延续&ldqu... 更多详情 -

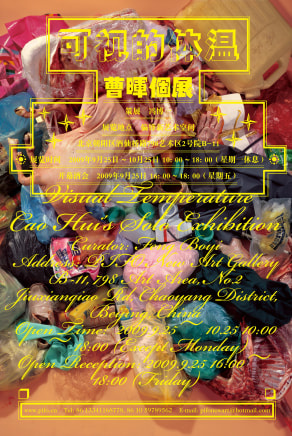

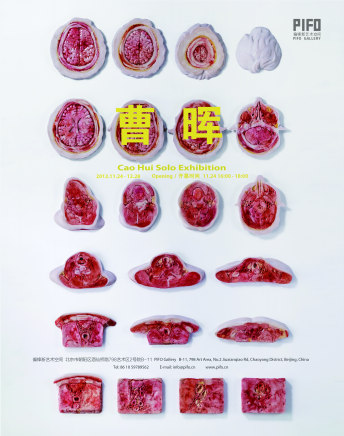

曹晖

2012年11月24日 - 12月28日 偏锋新艺术空间于2012年11月24日开启以艺术家“曹晖”为名的同名个展。 从本次展览的新作品 “如果我是”、“Ho, No”、“不要忘记我”中... 更多详情

-

我,铅笔

2012年9月22日 - 10月22日 “我,铅笔”——偏锋新艺术空间以此为题于2012年9月22日推出酝酿已久的新展览。 展览既以全新的视角重新审视艺术作品中“铅笔”与艺术家的关系,同时又尝试着集中呈现&l... 更多详情 -

平心

抽象艺术第五回展 2012年6月23日 - 7月31日 中国抽象较之西方抽象主义和抽象表现主义的语言模式,虽然有着类似的审美意识和情调,但是这些艺术家从传统资源中转换出有别于西方的另一种抽象艺术。他们将时间融入到创作过程中,类似拥有延绵之力的太极拳法,在反复的重复中,消泯掉一切杂乱因素,这里的结... 更多详情

-

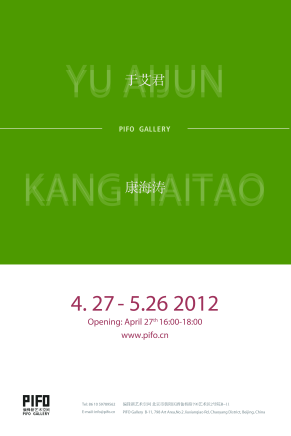

康海涛 & 于艾君

隐秘之火 & 墨水 2012年4月27日 - 5月26日 中国当代艺术发展三十年过程中,这个时代不断地被称为物质时代、空虚时代、后现代等等概念,但无论称之为什么,我们的精神依然需要被感动,绘画给我们提供了可能性。康海涛的绘画实践在这里很重要,他超越了当代艺术中观念符号的限制,回到绘画本身。在想象力... 更多详情 -

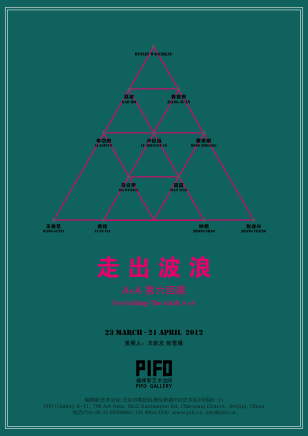

走出波浪

A+A第六回展 2012年3月23日 - 4月21日 A+A”作为偏锋新艺术空间从创办开始就一直在推广的展览项目,至今已有六届,从2010年开始,采取双年展的模式向前推进。七年六届的时间中,共92名全国各地艺术家参与,其中25人多次参加,他们通过“A+A”这... 更多详情

-

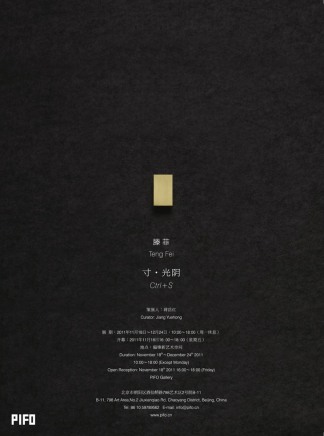

滕菲

寸・光阴 2011年11月18日 - 12月24日 素有被公认为“中国艺术首饰开荒者”和“中国概念首饰第一人”之实名的艺术家滕菲,在为我们定义这些物件,让我们体会到它们作为首饰的“新”意时,也将她介入当代首饰实践的经验纳... 更多详情 -

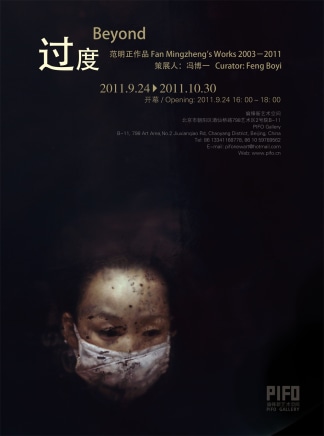

范明正

过度(2003 - 2011) 2011年9月24日 - 10月30日 范明正作为70年代的艺术家,他的油画艺术相对于五、六十和八零后的艺术家来说,具有在夹缝之间过渡性的特性。范明正的油画艺术是写实的,甚至是超现实的表现语言,或者说他仍延续着写实主义关于艺术家从丰富多彩的现实生活中选取有意义的人物与事件,经过个... 更多详情

-

图画・手工

图画手工第四回展 2011年7月9日 - 8月12日 最初的“图画·手工”可以看作是中国回应西方艺术的一个举措。作为最初学堂美术基础课程的两个名词,它是中国现代艺术的开始和启蒙。它也是中国现代教育的起步之初。那么,如何在中国当代艺术的语境中,重提&ldqu... 更多详情 -

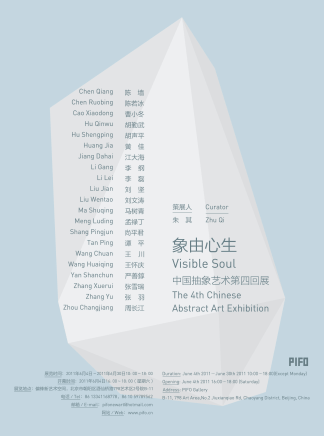

象由心生

中国抽象艺术第四回 2011年6月4日 - 6月30日 抽象联展作为偏锋最具规模的品牌展览之一,吸引了来自北京、上海、深圳、山东、四川、广东等全国多省市的艺术家参与。经过画廊与策展人朱其近一年的准备,二十一位艺术家将在偏锋呈现一场抽象艺术的视觉盛筵。 中国当代最早的抽象艺术缘起新潮美术的衰落时期... 更多详情

-

梁铨

祖先的海 2011年4月28日 - 5月29日 “祖先的海——梁铨新作展”展出梁铨抽象艺术作品近三十幅。梁铨(1948—)于上世纪80年代出国,作为新中国第一代进行抽象艺术创作的艺术家,在当时中国抽象艺术处于空白的时期,通过他们... 更多详情 -

刘志懿

心念 2011年3月25日 - 4月24日 刘志懿毕业于中央美术学院壁画系。他自小便与欧美漫画结缘,对“未知的世界”充满孩童的幻想;长大些被家长送去学习画画,对传统中国书画的兴趣开始萌芽,欣欣然一人去找书店、临碑帖、临八大;在附中及美院的几年,是众老师、同学眼... 更多详情

-

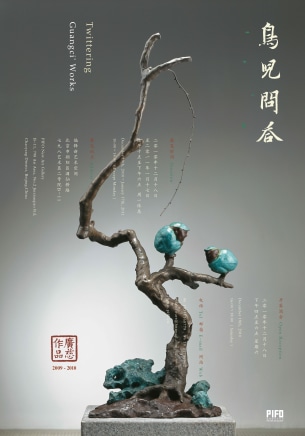

鸟儿问答

广慈作品展 2010年12月18日 - 2011年1月17日 更多详情 -

李红军

纸之钻营 2010年11月5日 - 11月27日 李红军的作品就像是他的为人,看似简单,但是柔顺、丰富和层次井然。他的作品化繁归简,看起来很像某种根据特殊运算得出的数学模型。李红军据此试图表现出一种对于简单三维空间拓扑结构的敬意。何谓拓扑结构?在这里我们不妨假设一个(或几个)点共享某种运动... 更多详情

-

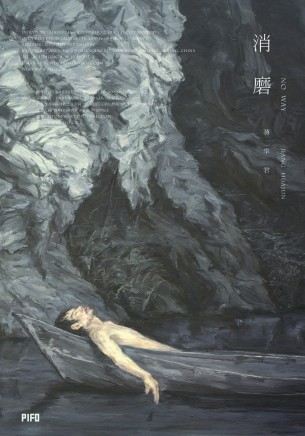

蒋华君

消磨 2010年8月15日 - 9月12日 更多详情 -

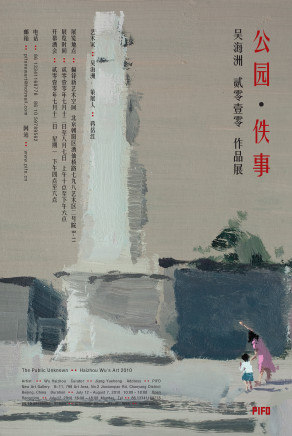

吴海洲

公园•佚事 2010年7月12日 - 8月7日 你有多久没有去过公园了?你又有多久没有想起自己那些和公园有关的陈年往事了呢?现时的公园和那个记忆里的公园究竟会有哪些不一样的情绪和景致呐? 吴海洲2010作品展以《公园•佚事The Public Unknown》为名,凭借他素有的... 更多详情

-

王川

逍遥与边缘 2010年6月5日 - 6月30日 此次展览展现了王川近年来的生活和创作面貌:逍遥是种自足的态度,边缘则是在艺术上的一种更大可能性,借此体现30年来王川在艺术创作中的不断探索和对抽象绘画的独特诠释,也是王川对“身体的书写”的一种探索实验。 此次展览的作... 更多详情 -

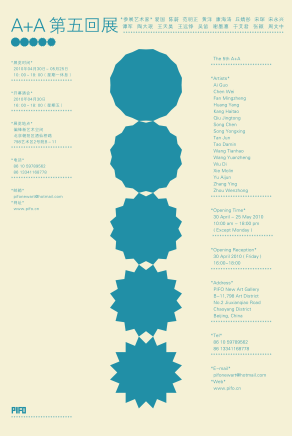

A+A第五回展

2010年4月30日 - 5月25日 本次“A+A”展览参展作品既有架上也有装置、综合材料,艺术家们各自使用着传统的或是全新的材料,但媒介的不同并没有使他们陷于对材料的狂热中,而阻隔艺术家们对自身可能性的持续挖掘。在一些作品中,他们用现成物的碎片代替了传... 更多详情